牛供養

- HOME

- 牛供養

4世紀以上の伝統を持つ牛・動物供養

願生寺は創建時より動物供養に縁があるお寺です。そのため、牛供養は随⼀の専⾨分野といえます。

⻑い歴史や経験を有しながら、時代の流れとともに法要もアップデートをし続けています。

近年はzoomを⽤いた遠隔法要もお勤めしております。

様々な業種や目的に沿った供養

元々は荷運びの牛の供養ということで運輸・交通・建設関連がメインでしたが、近年は飲⾷店の御供養も多く勤めています。牛供養としてはおりますが、焼肉店などでは豚や鶏等もメニューにあるのが⼀般的です。そのため、「牛をはじめとした諸動物」という形で供養をお勤めすることも可能です。

その他、医薬についても動物実験は不可欠なものです。そうした実験動物の慰霊についてもお勤めした実績があります。つまり、動物供養について全般的にお受けできます。ルーツが農家だった等の個人の方から御供養を依頼されることもあります。どのようなケースでも対応は可能ですので、御相談ください。

法要に際して

塔婆(名義は個人・屋号・併記いずれでも構いません)1本と貼り付け型御守を⽤意いたします。塔婆は本堂での法要後に牛供養塔に備え、御守は商売繫盛等を祈願してお渡しいたします。法要中に撒く花弁型の紙は「散華」といい、かつて仏様が天から降りてくる際に蓮の花が降ったという話に基づいたものです。こちらも御守代わりにお持ち帰りください。

牛・動物供養の流れ

当山では、今まで皮革や食肉利用のために命を捧げてくれた牛の供養をお勤めするとともに、今後の発展を祈念する法要を行っております。法事や葬儀と違い、このような法要はピンとこない方も多いかと思いますが、大まかな流れは下記の通りとなっております。

その他の動物供養(実験動物など)やお店や工場などに出向いての法要も行っております。詳細についてはお問い合わせください。

- 当山へお問い合わせください(お問い合わせフォーム及びお電話)

- 日程、時間、場所、人数等、お打ち合わせさせていただきます。

- 初回の方には10分程度で簡単な仏教と浄土宗の教義、牛供養の意義について説明させていただきます。

- 本堂にお通りいただいて法要にご参列・お焼香をいただきます。

- 牛供養塔の前で線香と水を供えてお参りいただきます。

所要時間は全体で約40分程度です。ご参列の人数によって多少前後します。

十夜放生会で併せての御供養

2023年より毎年11月17日に十夜放生会をお勤めしております。1年の間に牛供養をお勤めいただいた方はそちらでも志主として御札を用意いたします。商売繁盛や従業員の安寧などについても御祈願した御札は年末にカレンダーとともにお送りいたします。オフィスやお店でお祀り下さい。

烏枢沙摩明王と馬頭観⾳

ともに動物供養の際に用いる仏様で、法要の際には正面に配置いたします。

利用者の声

当山牛供養をご利用になるお客様の声をインタ ビューしてお届けします。

『牛供養』とは

我々の生活の礎には様々な生き物たちがいます。

しかし、日々の暮らしの中でそれらの生き物に感謝の念を向けたり供養をするということは忘れがちです。

仏教では『涅槃経(ねはんぎょう)』といわれるお経の中で「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」(生きとし生けるもの全てに仏陀になる可能性がある)と説かれています。

人間以外は声に出して・心を込めてお念仏を唱えることは出来ませんが、我々のそれを回し向けることはできます。

何かと忙しい世の中ではありますが、一度立ち止まって自分や会社を支えてくれた生き物の供養をしてみるのは如何でしょうか。

願生寺の牛供養塔

牛供養塔

当山、願生寺では牛供養塔の縁もあり、施餓鬼会(せがきえ)や盂蘭盆会(うらぼんえ)に併せて畜役の諸牛霊位も供養して参りました。

中国地方で行われている、田植えに際する伝統行事とは少し異なり、

江戸の町の造営などに力を尽くした牛車・荷役などの牛を供養するものです。

牛のみを祀った慰霊塔は全国的にも珍しく、このような寺院もほぼ見られません。

元々は1738(元文3)年に、車町(かつて当山(港区高輪)付近はこう呼ばれました、現在も町会に名前は残ります)の牛持ちの7家が慰霊のために造立したものでした。しかし、1806(文化3)年の大火で焼失してしまいまったため、それを当時まだ残っていた4家が中心となって1828(文政11)年に再建しました。

正面の独特な「南無阿弥陀仏」の名号は、将軍から庶民にいたるまで「生仏」として尊敬を受けた江戸時代の高僧・明蓮社大僧正顕誉上人愚心祐天大和尚(みょうれんじゃだいそうじょうけんよしょうにんぐしんゆうてんだいかしょう)の書を写し取り、刻んだものといわれます。その後もたびたび改修が行われ、江戸時代中には1866(慶応2)年再修の記録が残ります。

さらに1914(大正3)年、1939(昭和14)年には近隣で牛屋を営んでいた「牛鉄」関係者が中心となり、改修が行われました。竿石の左右には牛鉄初代の小川鉄五郎、その弟の小山菊次郎の名があり、その下段には小山喜三郎の名が刻まれています。

近年では港区の文化財に指定され、近隣の寺社・史跡と併せてお参りされる方も多くなって参りました。また、インターネットの普及により、牛供養のご依頼を飲食店様、ハンドバッグなどの皮革製品製造業者様、手芸サークル様などから受けることも増えております。

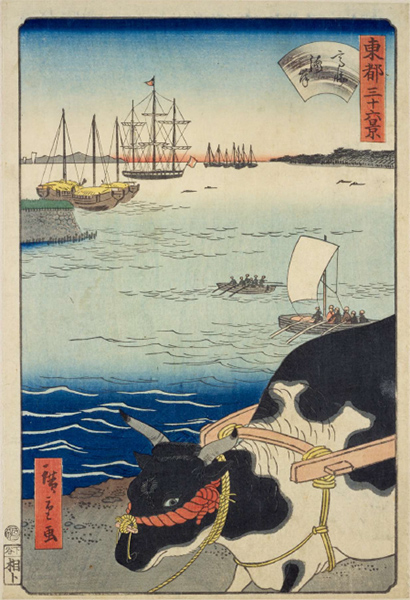

浮世絵に描かれた港区高輪周辺

東海道 高縄牛ご屋(惺々周麿)

東海道 高縄牛ご屋(惺々周麿)

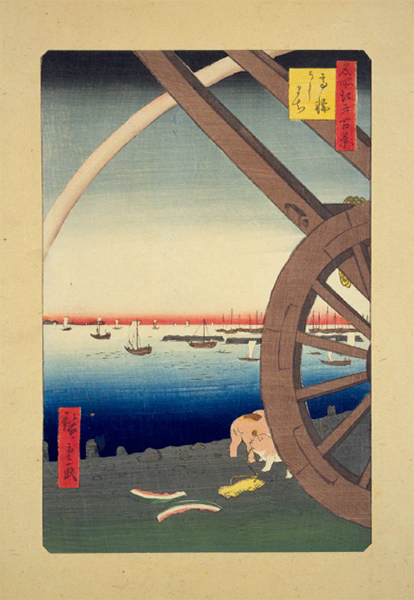

名所江戸百景 高輪うしまち(歌川 広重)

名所江戸百景 高輪うしまち(歌川 広重)

名所江戸百景 高輪うしまち(歌川 広重)

名所江戸百景 高輪うしまち(歌川 広重)